^

Leve, Dalpine / Fiebre Photobook, 2022

Fotografías: Carlos Estol, Lidia Sánchez, Luis Kuklis y Martín Estol

Textos: Martín Estol

Edición: Fosi Vegue y Martín Estol

Diseño: Jaime Narváez

Traducción al inglés: Goren Arauz

Preprensa: La Troupe

Impreso en Artes Gráficas Palermo

Fiebre Dummy Award 2021

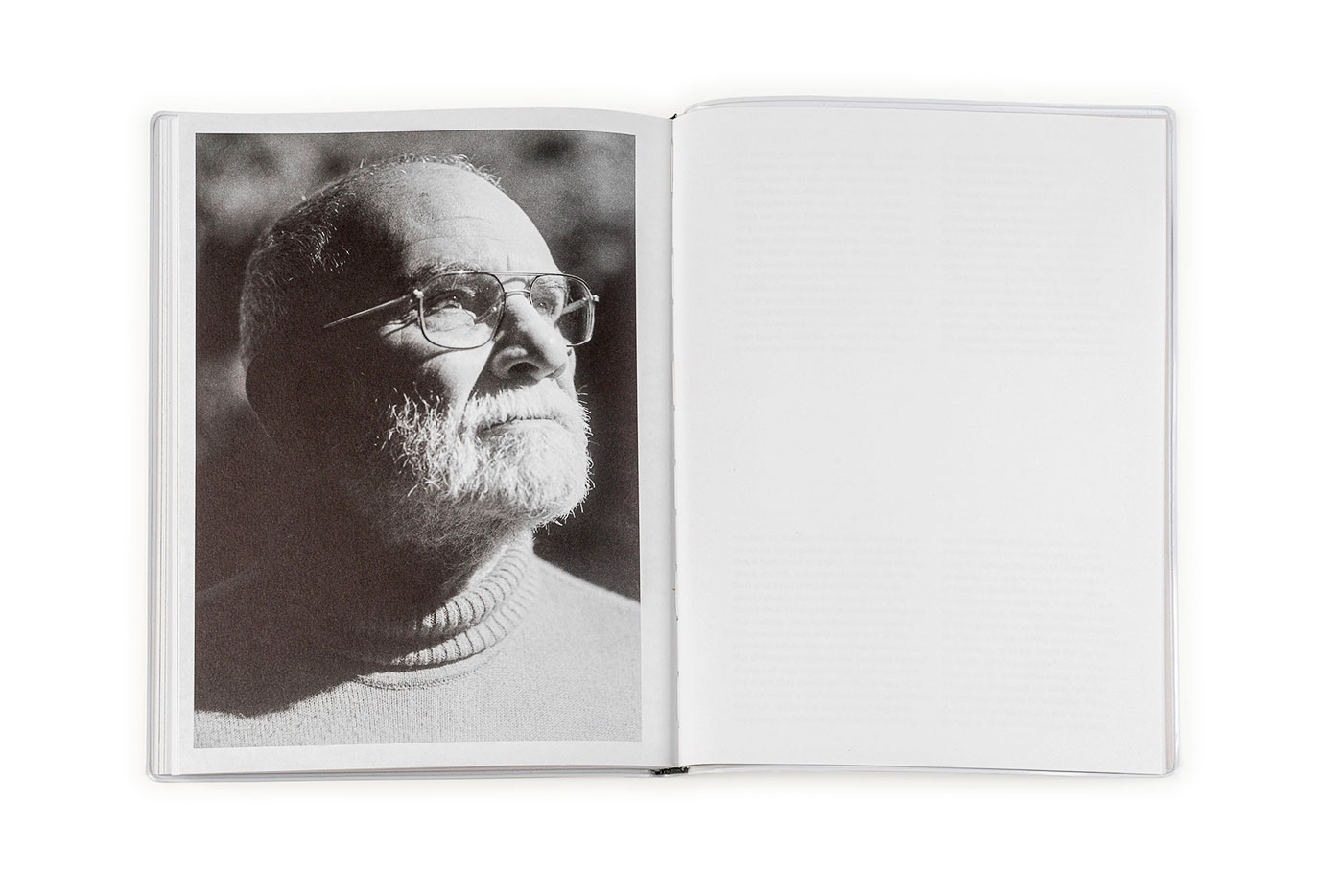

Mi padre, Carlos Estol, levitaba. Nunca le pregunté por qué había dejado de hacerlo. Incluso luego de ver juntos las maquetas y el libro terminado, no conozco la respuesta.

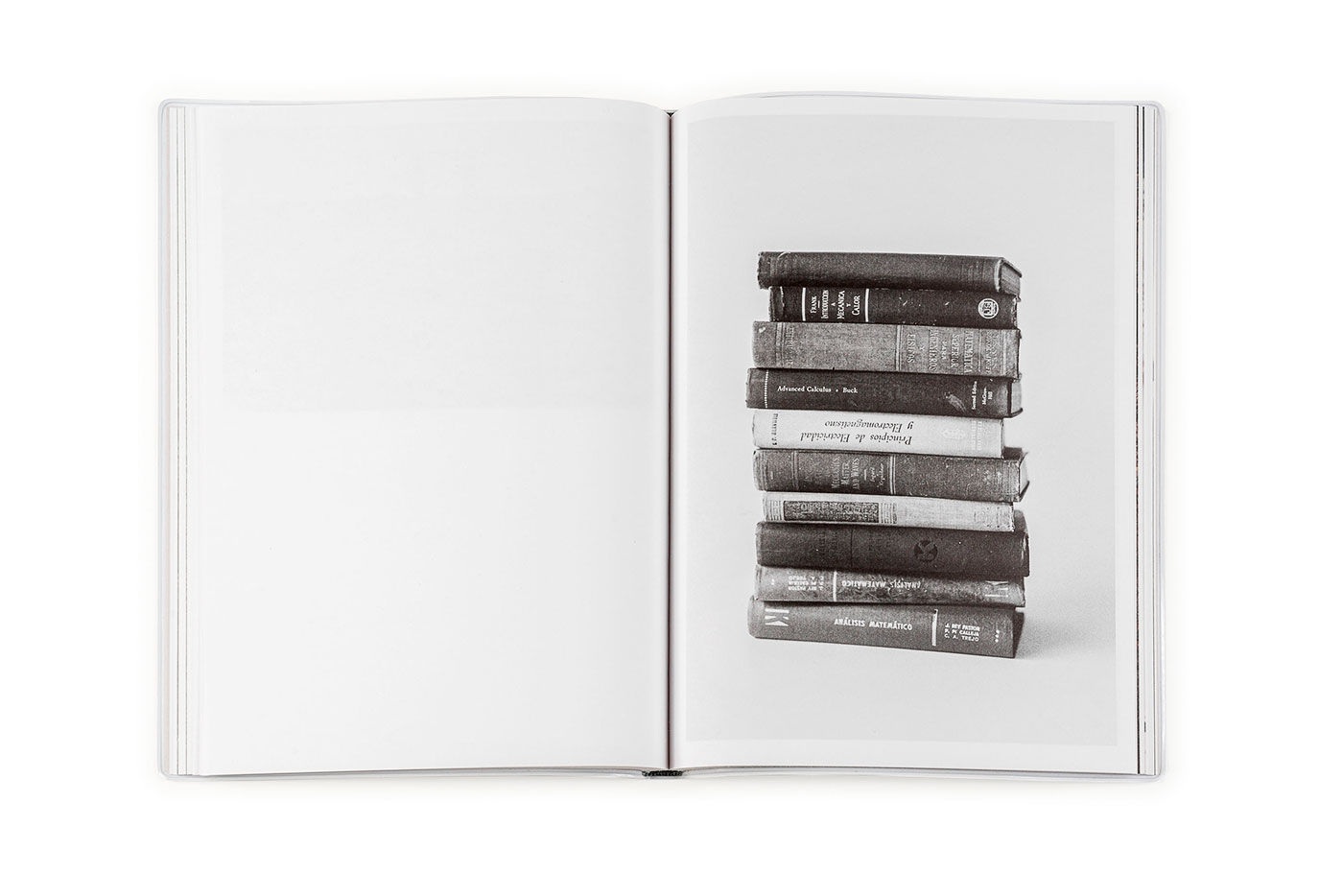

Leve reúne épocas distintas, archivos de origen diverso, anécdotas pulidas por la repetición y otras que serán ciertas con el tiempo. Es una forma de examinar el vínculo con mi padre, reconocer sus contornos, revisar sus transformaciones, intentar comprenderlo. Es un recorrido orbital alrededor suyo, un diálogo, una observación mutua. Es una forma de necesitar menos preguntas.

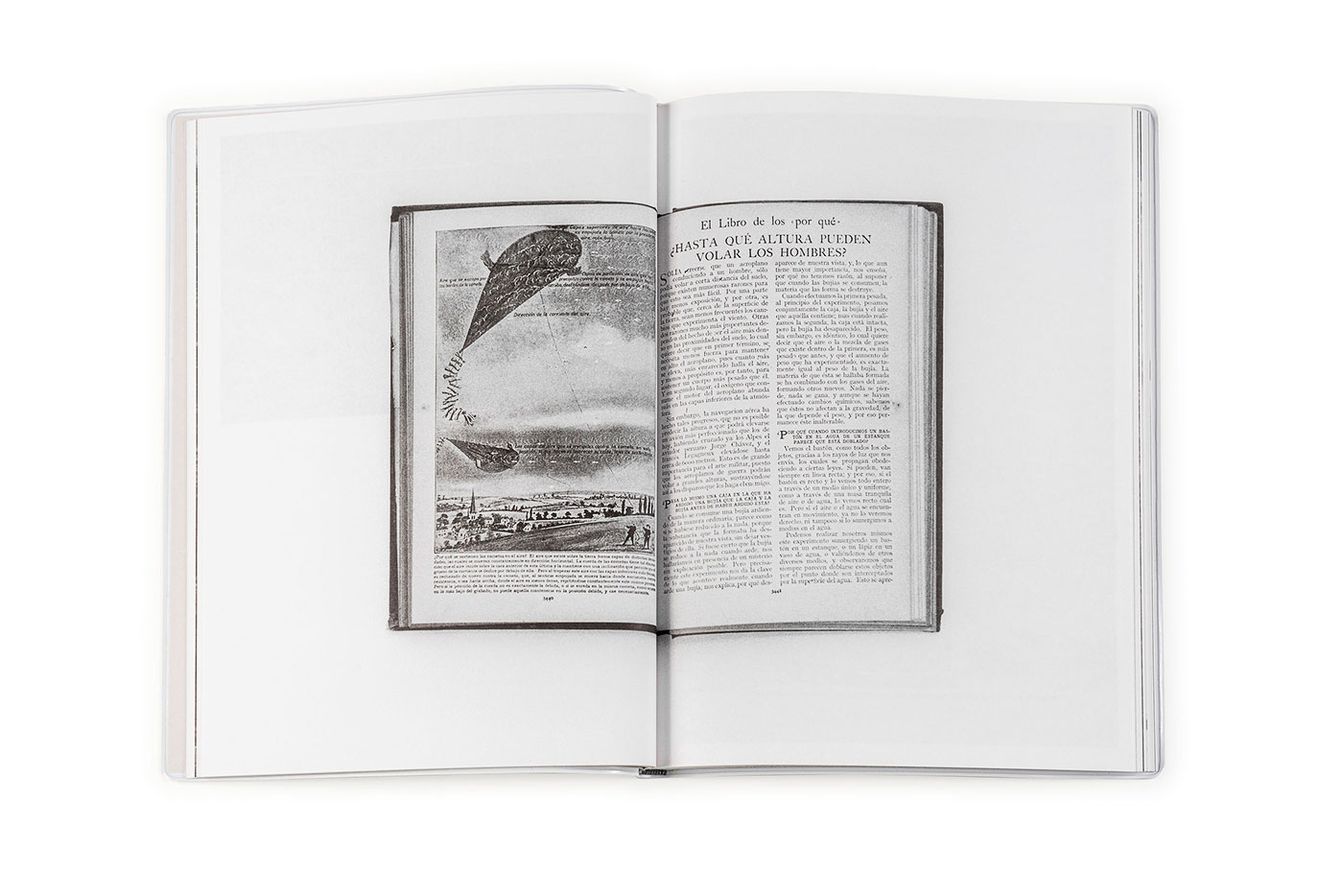

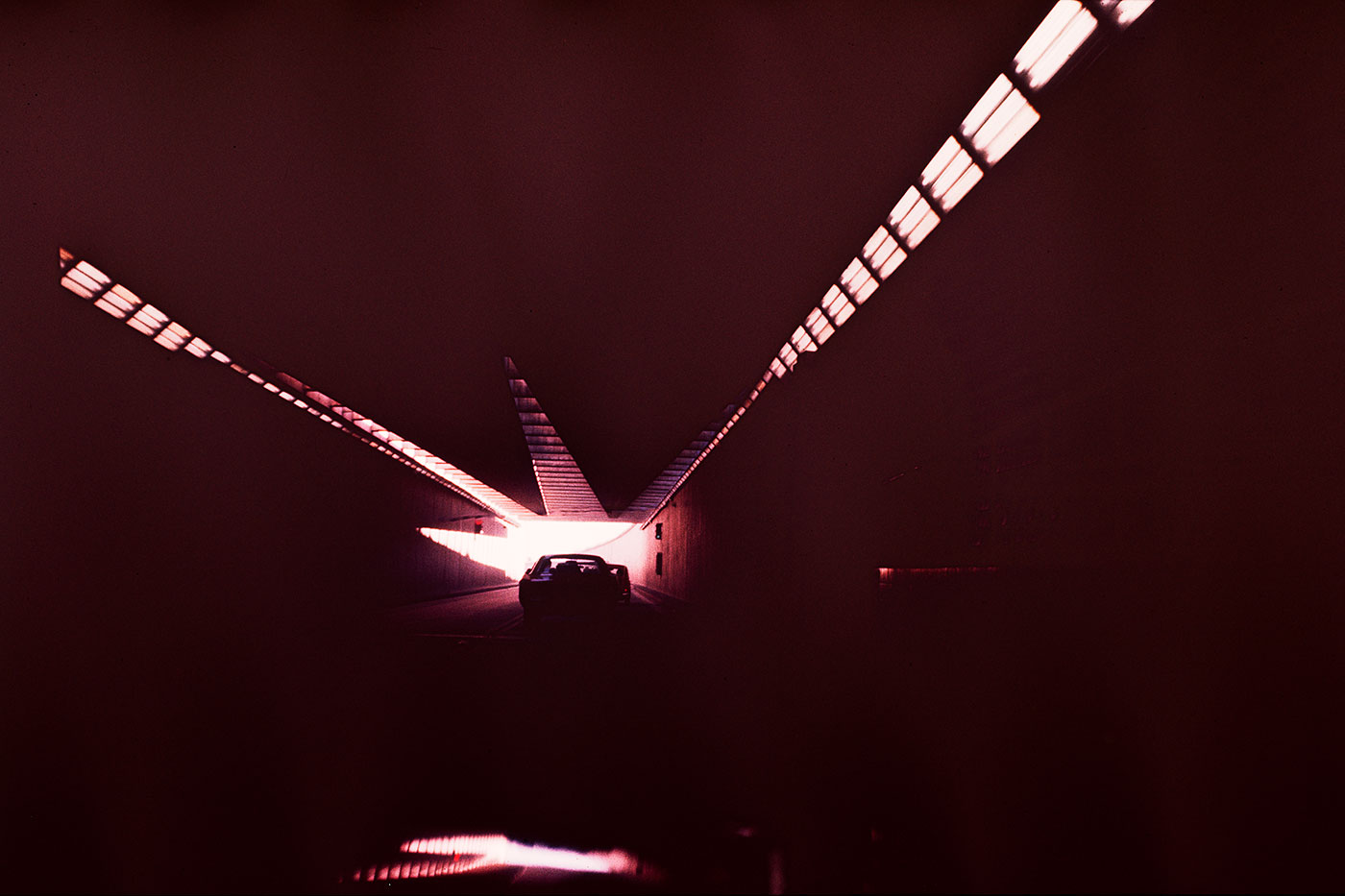

Mi padre vuela por primera vez en diciembre de 1985. Un Boeing 747-200 de Aerolíneas Argentinas lo lleva sin escalas a Ciudad de México. El despegue lo sorprende. En la carrera furiosa del avión por alcanzar los 270 km/h en menos de 3.000 metros, su cuerpo se hunde en el respaldo de la butaca. Siente la aceleración principalmente en el cuello y las mejillas. Agregando el ruido de las turbinas y las vibraciones de la cabina, la sensación se vuelve perturbadora y fascinante al mismo tiempo. Recién cuando el avión deja la pista y el sonido se vuelve tolerable, advierte que todos sus músculos están contraídos. Espera con afán el momento del descenso. El aterrizaje lo decepciona. Nada tiene que ver con la potencia y la épica del despegue. La nave al tocar tierra es torpe, imprecisa. El aparato, la tripulación y los pasajeros solo quieren detenerse y alejarse de allí lo más pronto posible. La llegada no promete nada. En los dos despegues que dan inicio a las dos etapas del vuelo de regreso (y en todos los despegues de futuros vuelos) mi padre intenta con todas sus fuerzas despegar unos centímetros su espalda de la butaca.

Durante su adolescencia y los primeros años de su juventud mi padre tiene un sueño recurrente. Despierta siempre sobresaltado, con una angustia profunda, atávica, ósea. Los primeros minutos de esos días están comprometidos a despegarse de ese comienzo inquietante. En el sueño sus pies se encuentran extremadamente alejados de su torso. Pierde unidad. O mejor dicho, su unidad se vuelve imposible. Al mismo tiempo que se alejan, las plantas de sus pies se vuelven cada vez más presentes. Las siente al punto del dolor. Es tan particular y específica que muy pocas cosas pueden reponer la sensación del sueño. Reconoce dos: apretar en la mano un llavero náutico de espuma de polietileno y escuchar, en un susurro apenas audible, una canción cantada en un idioma desconocido. Hoy, décadas después de esos sueños, sigue experimentando un peculiar placer al cerrar la mano y apretar cierto tipo de productos de goma.

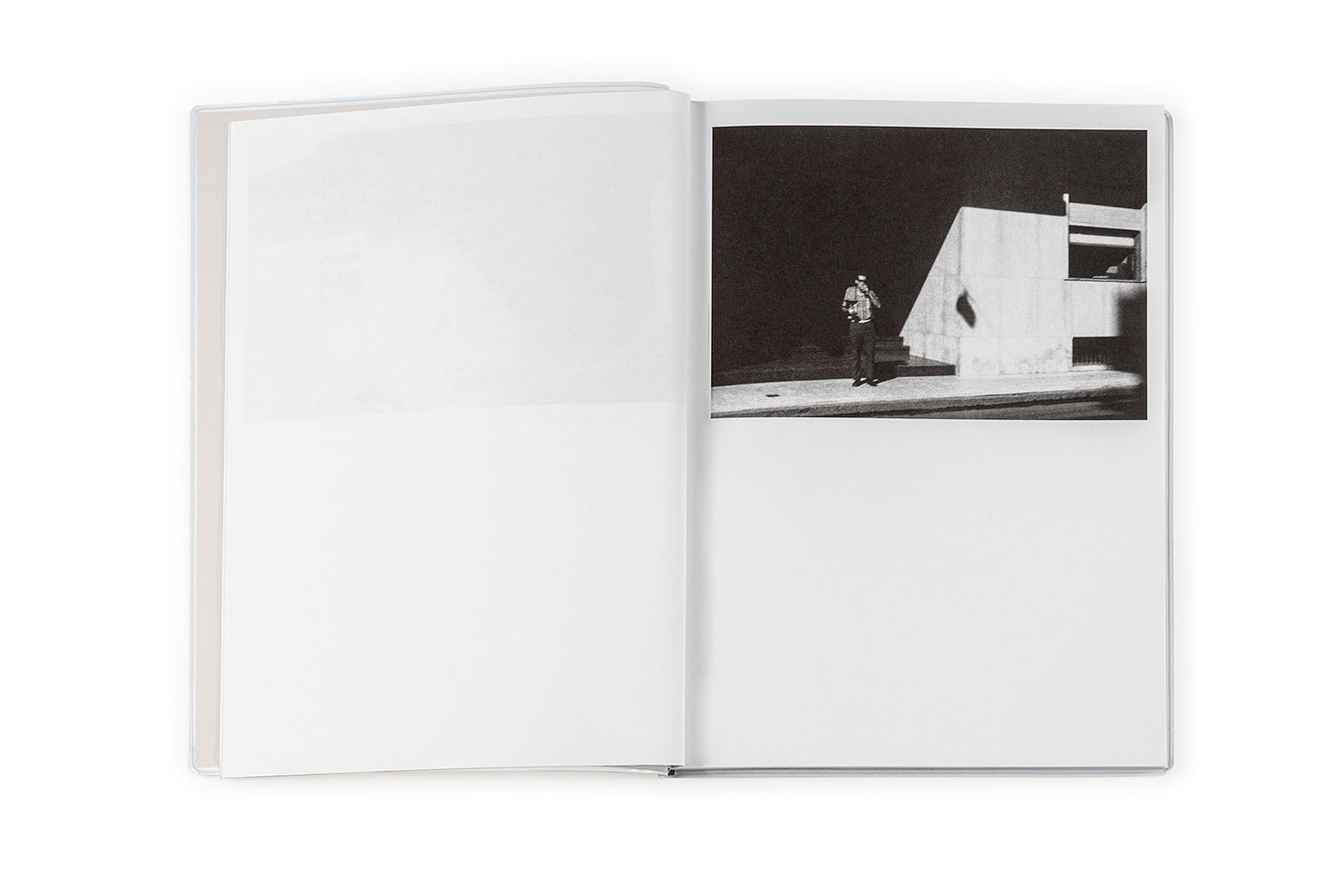

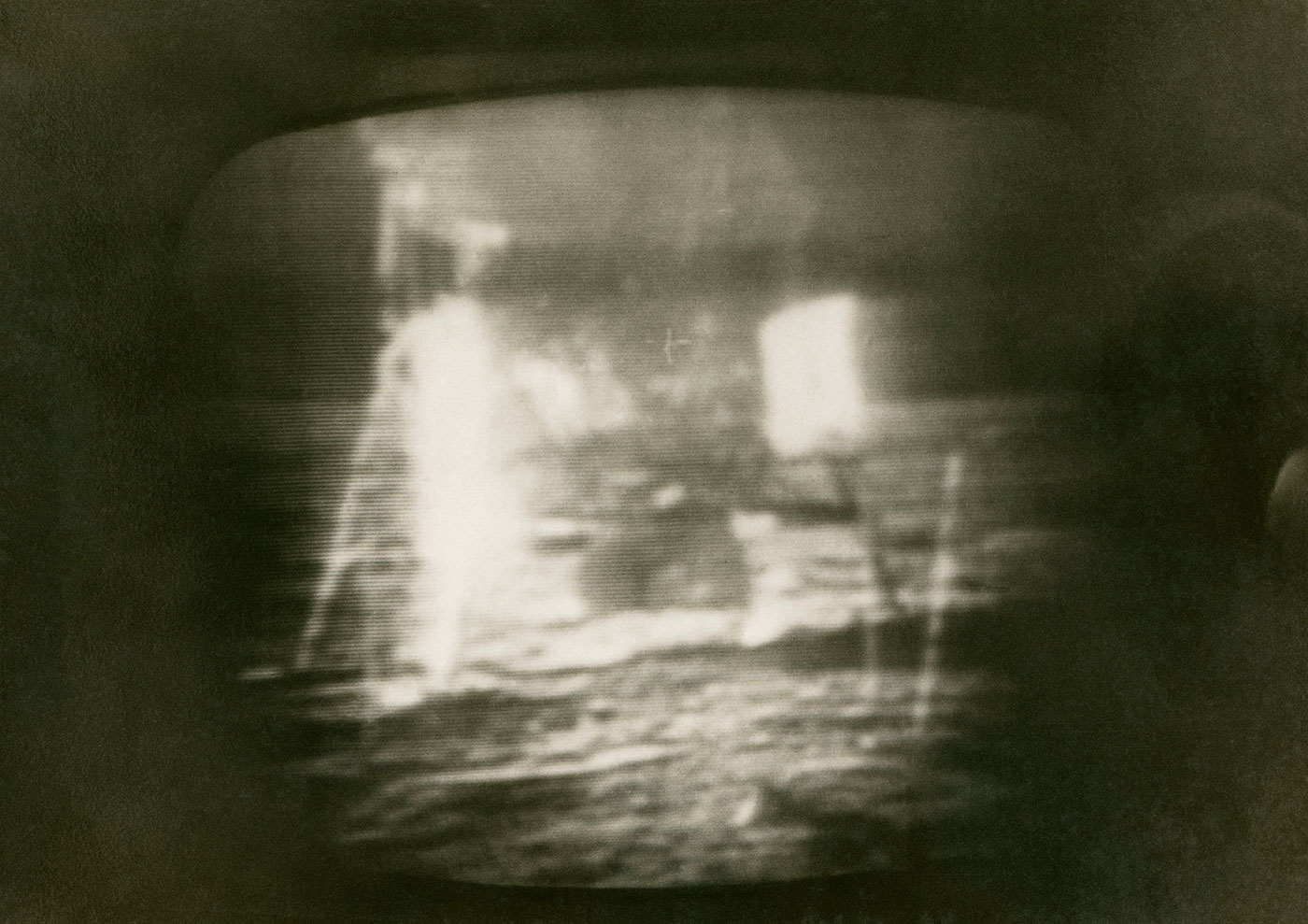

Es el mes de julio y mi padre tiene 25 años. Vive en la casa de la Avenida Las Heras. Pronto se casará y dejará la casa paterna. Sentado en el sillón del living observa atentamente. El plano blanco arriba, la nada negra abajo. La imagen aparece invertida, imposible. El módulo gira y el satélite comienza a verse debajo. Se acerca a una superficie irregular de un modo orgánico: una colonia de microorganismos, el lomo de una ballena. La estructura en sombra ocupa media pantalla. Las imágenes se suceden confusas, estimulantes, incompletas. Todo es oscuridad ahora. Algo negro primero, blanco después, se tambalea torpe desde la penumbra hacia la masa grumosa de la luna. Armstrong desciende indolente por la escalinata. Mi padre se pone de pie. Armstrong se detiene un instante. Ambos calculan la distancia. Armstrong se suelta. Mi padre dispara su cámara.

En 1947 mi padre tiene cuatro años y vive en Covunco Centro, provincia de Neuquén. El pueblo, en el cruce de las rutas provinciales 3 y 14, es el grupo de casas, todas del mismo estilo, de las familias de los militares destinados al Regimiento 10 de Infantería de Montaña. La casa número 11 la ocupa con su familia. Entre esta y la casa lindera hay un canal de un metro de ancho y cerca de un metro y medio de profundidad. En el fondo, cuando corre poca agua, se juntan algunos cangrejos. Los niños del barrio se distribuyen en la orilla y los molestan con palos. Un día igual a otros, intentando alcanzar uno particular con su palo, mi padre pierde el equilibro. Antes de caer adivina el posible desenlace: sería devorado por un grupo de cangrejos hartos de ser molestados por generaciones de niños. La venganza de los crustáceos. No recuerda una caída, ni un golpe contra el piso. No recuerda la marcha lateral, apresurada y final de sus verdugos. No recuerda un salto. En su memoria están la pérdida del equilibrio e, inmediatamente, la imagen de sus manos llegando al borde del canal, suspendiendo su cuerpo a salvo.

^